酒店行业一场前所未有的洗牌潮汹涌来袭。

在当今这个快速变化的时代,酒店不再仅仅是人们旅途中短暂歇脚的地方,它的角色正变得日益多元和丰富。

20 年前的酒店,功能简单纯粹,只为奔波在路上的人们提供一张安稳的床,让他们能睡个好觉。可如今,它摇身一变,成了人们周末逃离繁忙生活的“游乐场”,是学生党、上班族的自习室,是出行在外的洗衣房,更是社交爱好者的共享空间。甚至还有人开发出酒店的另一项功能:应急服务。

24年某日,长沙突降大雨,在上班路上全身淋湿的一位女士,在路边紧急找了一家以优质服务闻名的高级酒店借拖鞋,未果。紧接着又去了对面的全季,前台二话不说给她拿出了双一次性拖鞋。回去之后,她特地给留言,建议全季营销一番“下雨天免费送一次性拖鞋服务”。

图源:小红书@爱学习的霞霞

高端酒店向来给人以精明高傲感,而有关对国际品牌的诟病,也远不止“不送拖鞋”这么简单。

9.9买杯咖啡就能坐进酒店大堂自习,78元享受五折名媛下午茶,20元一次包你在酒店私人泳池游到尽兴……从豪华酒店到小宾馆,越来越多的酒店敞开了大门,把住客的收费项目从房费中剥离出来,卖给不想花贵价住酒店又想体验一把高端服务的客人。

看似酒店增收、消费者收获人生新体验的双赢局面,但实则却是洗牌中的酒店业,在隐秘处推行“降本增效”罢了。咖啡是速溶的,下午茶小蛋糕是植物奶油的,对外公用的泳池让曾经尊贵的会员权益变得廉价了。

近日《旅界》的一篇报道,更是一石引起了千层浪。

动辄千元的贵价酒店皆在偷偷推行“降本增效”的今天,为什么全季这样的中档酒店品牌,却能够对一位路人都这么“大方”?

不得不说,全季是懂“人心”的。

01.全季的“慷慨”之道,赢得了“中产牛马”的心

水,作为日常生活中最常见的饮品,在酒店场景里却能成为衡量服务品质的一把小尺子。

全季在饮用水供应上,展现出了与众不同的“慷慨”。

其他酒店还在对矿泉水限量供应,住客要是多拿一瓶,就得额外付费,这让不少人在喝水时都得小心翼翼,心里默默计算着用量;或是趁出门之际在便利店买上2瓶备用。

而全季,则反其道而行之,一次就给住客送一件水——整整6 瓶!

为什么是“豪横”的6瓶?这个数字绝不是拍脑袋的。

假设下午入住酒店时喝半瓶,出门办事随身带一瓶,晚上回酒店就得再问服务人员要水喝了,更不用说两人同住的场景。而6瓶水,对于喜欢喝茶的中国人来说,哪怕在酒店里泡个茶,水量也足够。

不用难为情,也免去了给打电话的麻烦,送个水就能带来满满的安全感。

看似加了水,实则减去的是客人的沟通成本和等待时间,增加的是满意度。

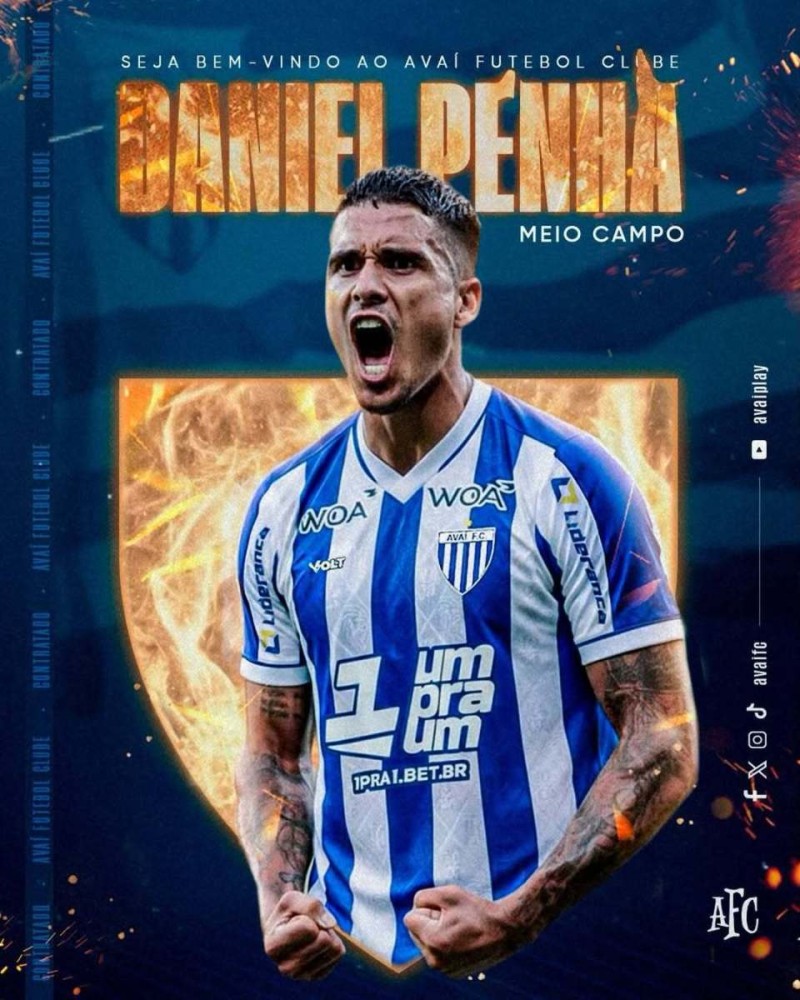

图源:@陈奕迅雷不及掩耳之速

从品质上来说,住某些豪华酒店可能只能喝到冰露,而在全季,农夫山泉是标配,包装还是全季专为住客定制的“小白瓶”。

退房时候,前台还会主动送上一瓶夏天凉、冬天温的“离店水”。总之,不用等到顾客张嘴,全季就能真正的了解消费者需求。

全季对客人的“慷慨”,远不止几瓶水而已。光是为客人准备的“应急”用品,就多达三十余种。这份应急清单还被放上了客房电视机大屏,需要什么,不用打电话,只要扫码选择“客房送物”就行。

住过酒店的都知道,“前台借物”通常是整个酒店体验中最一言难尽的一环——好像某些东西确实“不在服务范围以内”,但急用时酒店不借,心里确实还是不好受。

于是i人会选择默默承受一切——宁可外卖,不去前台。明知道是淘宝上卖5块的东西,但因为急用,却不得不临时花上五倍的高价去买。

比如充电线。

而在全季,不会出现“花800住酒店,结果充电线要自己外卖”的窘状。

此时住客就会知道,这份包含了各类应急物品的清单有多么珍贵。

而且,全季的贴心不止于此,儿童牙刷、老花镜、头绳这些看似不起眼的小物件,也都被列入了清单。去健身房的路上发现忘扎头发?别着急,找全季前台要一根就行。

有位女士曾在出差途中痛经,身体极度不适,前台发现后不仅迅速帮她办理入住,还在询问情况后送予了红糖姜茶帮助。

高铁上可能还是买不到一片卫生巾,但类似的需求在全季是能被看到的。

图源:小红书@禁止香菜

全季提供的借物服务是个“生活应急”百宝库:这些物品如果j人出门全都带着,两个行李箱都装不够,但里面的每一样,又都是特殊情况下的必备。

02.都说自己是人性化服务,可的标准在哪?

如果面向付费住客的“升级”服务,是为了“索要好评”的理所应当的。那么,类似在大雨天为长沙的女士赠送一双拖鞋的事情,看上去就是“全凭良心”了。

全季向所有人开放酒店大堂这一举措,为许多人提供了便利:深夜抵达却因订不到房而无处落脚的打工人,半夜下车后等待高铁发车的特种兵旅行者,都能在全季大堂找到一席之地。有人为了省钱在大堂度过了凌晨到清晨的几个小时,也有人把坐在酒店大堂改PPT 评为“最有幸福感的工作方式”。

图源:小红书@xooansnhxuanx、@fisher

在冬天阴冷潮湿的上海,全季大堂成了外卖小哥等户外工作者的避风港。陆家浜路店附近的外卖小哥说,商场可能限制他们进入,而在全季,他们可以大大方方地走进大厅,喝杯热水暖暖身子,借用一下厕所。

在全季,还有不少这样“暖心”的案例。每一次不经意间产生的品牌好感度,都影响着客人下一次的住店决策。

图源:小红书@Yang

与之形成鲜明对比的是,不少高星酒店虽然设施豪华看似是“住客独享”,但在服务的人性化方面却有所欠缺。有些高星酒店大堂厕所得刷卡才能进入,住客一旦退房,哪怕只是过了几分钟,想再使用大堂厕所都不行。

图源:小红书@纪念凯凯小宝贝

这种刻板的规定,与全季酒店“待客如亲朋”的服务理念形成了强烈反差。

全季线下近三千家门店,就像是无数个温暖的驿站。之所以能这样做,是因为全季的服务准则是基于“人性”而非刻板的标准,给了服务人员很大的自由度和决策空间。从“个性化”到“人性化”的一字之差,恰恰是全季服务理念的要义。

“好”的服务,从来都是不能被“标准化”的。作为一家有限服务的中档酒店,消费者不可能要求全季做到应有尽有。但全季,却用中端酒店的价格,做了很多中高端甚至高端酒店都没有做到的事。

03.是“反商业”?还是要吃“人心红利”?

粗看之下,全季的服务,其实是一种挺反商业的行为。

“应急借物”也好,“送水服务”也罢,想要做到消费者能满意,就意味着酒店需要投入更多的人力成本和物资管理成本去做这件“吃力不讨好”的事情。

大多数酒店不愿意做,也是因为服务本身很难有统一的标准,客人的需求也各有不同,无法被标准穷尽。就拿借物来说:有酒店前台说充电线借给了客人,明天发现充电线数量不够了,一旦有客人借不到,酒店就会收到差评、甚至投诉。不在服务范围内的项目,也成了扣分项。于是多数酒店选择索性谁都不借,一劳永逸。

也正因为少见,全季的服务,才更让习惯了冷漠前台的顾客觉得暖心。

相比之下,各大中高端酒店的突围策略还是通过塑造独特品牌、IP化营销不断拉高溢价空间。

别把消费者当傻子。谁不知道酒店打着“尊贵感”旗号的升级,就是把曾经免费的“服务”做成从顾客身上赚钱的项目。

所有看上去很美的“升级”,都在暗中标好了价格。

花了上千住花园酒店,结果发现住客自助洗衣也要收费,洗衣15,再加上烘干15。评论区有懂行的来科普,“越高端的酒店反而越没有免费的服务,不花这个钱怎么能证明酒店牌子大呢?”于是大牌感确实有了,只是真正需要洗衣的打工人默默承受一切,在千元的房费外为LG洗烘机交上30元的“尊贵税”。

图源:小红书@阿力鸽

甚至连牛奶也可以变成一笔昂贵的额外账单,住酒店的打工人怎么也想不通,“怎么早餐桶里免费的牛奶到了晚上就能按杯收费了?”

相比之下,全季的升级就没那么“精明”,不需要成为高级别会员就能获得舒适的居住体验,服务则是全凭良心,充满人味儿。十点之后入住的顾客,全季会送一份“安心晚到”夜宵,几块凤梨酥和一瓶牛奶,抚平了饥饿感的同时又热量适中,让住客吃得简单又吃得满足。至于品质?看评论,似乎免费的凤梨酥快被吃成了爆品。

图源:小红书

蓝鲸财经在报道中指出,“酒店行业正努力抓住消费升级产生的红利,然而浪潮掩盖下最重要的仍是最基本的消费体验。”

而全季这些“人性化”的服务和高品质的体验,也换来了更多客户的喜爱。数据显示,华住会的会员数量已超过2.6亿,有76%的客户是会员。

也恰恰是凭着这些“反商业”的举措,全季逆势增长,坐稳了中档酒店的第一把交椅。

截至23年底,全季仅用了十年的时间就突破了2000家门店的规模,至今全国已有 2866 家已开业门店,成了中档酒店增速最快的品牌。

所谓的商业模式、经营之道,其根本无非是赢得“人心”,为社会创造更多“真善美”的价值——这也是诸多企业家的初心和立足之本。

让住客信任,不住店的群众也买单,或许“顺人性”的服务加上“反商业”的举措,就是全季的生意经吧。