我们总是习惯把「抑郁症」

与悲伤、低落划等号

可阳光型抑郁症却打破了这种认知

它在人群中悄然潜行

带着看似灿烂的笑容

实则内心承受着巨大的痛苦

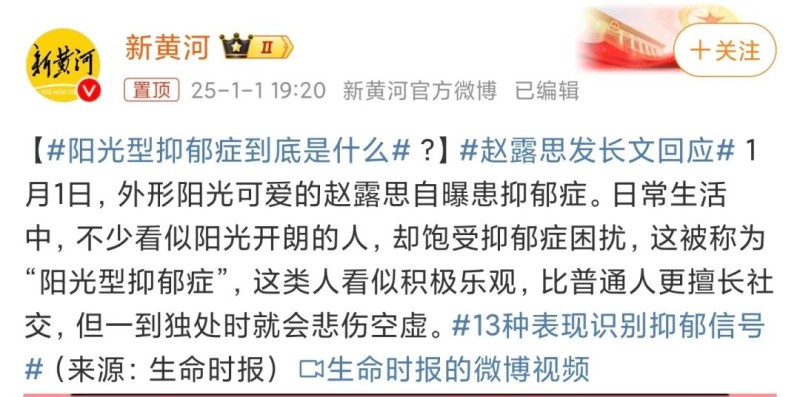

近期,演员赵露思因病重的相关消息多次登上热搜,引发关注。其本人也在社交媒体中发文回应自己曾在2019年首次出现抑郁情绪,随后经历了多次身体和心理的挑战,直到2024年仍在接受治疗。她的经历引发了公众对阳光型抑郁症的关注。

图片来源:微博截图(点击可放大查看)

PART 01

阳光型抑郁症到底是什么

阳光型抑郁症指一类人在外人面前表现出阳光、开朗的形象,但在私下里却承受着严重的抑郁情绪。这类人群通常能在社交场合展现积极乐观的一面,擅长与他人交流互动。

然而,一旦独处时,他们常常会陷入深深的悲伤和孤独感。尽管外表看起来积极乐观,但他们内心的痛苦却是真实且深刻的。

阳光型抑郁症的主要特点是表面与内心的反差。患者在人前表现出阳光、快乐的一面,但独处时却情绪低落,对日常生活失去兴趣,甚至感到生活没有意义。

包括经常感到劳累和疲惫、情绪不稳定、对美食不感兴趣或暴饮暴食、不愿意出门参加聚会等。此外,患者还可能伴有躯体症状,如头痛、头晕、睡眠质量下降等。

阳光型抑郁症的成因多样,包括性格因素(如内向、追求完美)、环境因素(如长期处于高压状态、人际关系紧张)、生物因素(如缺乏紫外线照射)。

PART 02

5个常见的对“抑郁症”的误解

误解1:

“抑郁症?我身边很少听到啊。”

真相:抑郁症并不少见,它可能就在你身边。

抑郁症是一种常见的精神障碍。

据世界卫生组织统计,全球约10亿人遭受精神障碍困扰。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国成人抑郁障碍终生患病率为6.8%,目前有约9500万人确诊抑郁症。

然而,由于病耻感和医疗资源不足,抑郁症普遍未被正确地诊断和治疗。

在我国,许多患病者因抑郁症引起的胃痛、头痛等症状就诊,无法得到明确的抑郁诊断,自然也不能获得针对抑郁的治疗。

据统计:仅有0.5%的中国抑郁症患者接受了充分治疗。

误解2:“抑郁症不就是心情一直

低落?真矫情。”

真相:抑郁症绝不是矫情,它是一种疾病。

抑郁不仅会引起情绪低落、兴趣减退和疲劳感,还可能出现非器质性身体疼痛:比如头颈部钝痛、胸闷气短、面部疼痛、慢性腰背酸痛等等症状。

许多抑郁症患者有自残和自杀企图,甚至因此失去生命。

抑郁症,是引起患者残疾和死亡的重大“杀手”,不容轻视。

误解3:“他/她那么爱笑,怎么会是

抑郁症呢?”

真相:爱笑,不是抑郁症的反面。

“微笑型抑郁”它和普通的抑郁相比,更难以被人察觉。

这类患者,他们的内心深处感受不到真正的快乐和喜悦,但在社会交往中依然保持礼节性的微笑。

在日常生活中,他们看上去时时刻刻心情都非常好,其实内心很孤独,一个人时常感到悲伤、空虚和无望。

“爱笑”的他们同样需要关心和帮助。

误解4:

“抑郁症只能发生在女性身上吧。”

真相:实际上,男性同样容易患上抑郁症。

据世界卫生组织统计,2019年,估计共有2.8亿人(占成年人总数的5%)患抑郁症。女性比男性更易产生抑郁。

但不代表抑郁症只能发生在女性身上。男性可能因为文化和社会角色的原因,更难以表现出情感和寻求帮助,因此他们往往没有得到应有的关注和治疗。

1、青少年和年轻成年人:在这个年龄段,个体经历身份探索、学业压力、社交压力、家庭变化和荷尔蒙变化等多种挑战,这些因素可能增加抑郁症的风险。

2、中年人:中年人面临职业压力、家庭责任、婚姻关系和生活变化等多种压力因素,这些压力也会增加抑郁症的风险。

3、孕期和产后妇女:在世界范围内,超过10%的孕妇和刚分娩的妇女患有抑郁症。 荷尔蒙的变化、生活角色的改变以及产后抑郁症等因素可能导致情绪问题。

误解5:

“抑郁症可以通过鼓励或说教来解决”

真相:抑郁症不仅仅是情绪问题,它是一个复杂的心境障碍,涉及生物化学、遗传因素和环境压力等多个因素。

从生物化学角度,患者大脑神经递质失衡,血清素、多巴胺等缺乏,致使情绪调控 “失灵”,低落消沉成为常态,绝非几句打气话能扭转。遗传因素如影随形,家族病史会大幅提升患病风险,这是根植于基因的 “隐患”。

再看环境压力,长期高压工作、生活重创,像失业、失恋等,让心理防线不堪重击。

抑郁症是多种因素交织的复杂心境障碍,攻克它需专业治疗、心理辅导与社会包容,而非简单的言语慰藉。

PART 03

如何预防与消散抑郁阴影?

一、预防

生活作息规律,保证 7 - 8 小时睡眠;均衡膳食,多摄入有益大脑营养食物;每周适度运动。

培养情绪觉察、积极心态,多社交互动。

识别压力源,掌握放松技巧,合理规划时间。

二、日常管理

治疗依从:按医嘱服药、配合心理治疗。

生活调适:营造舒适环境,维持自理,适度休闲。

家人支持:倾听陪伴,协助治疗并关注患者状态。

三、治疗

药物:抗抑郁药调节神经递质,如 SSRI 类,2 - 4 周起效,勿擅改用药。

心理:CBT 纠负面思维,每周 1 - 2 次数月疗程;IPT 解人际问题,12 - 16 周一疗程。

物理:ECT 用于重症有自杀倾向者,全麻电流刺激大脑;rTMS 无创刺激,对轻中度每周 3 - 5 次,持续 4 - 6 周。

如若感到不适,请立即就医。

使用药物前请先咨询医生。