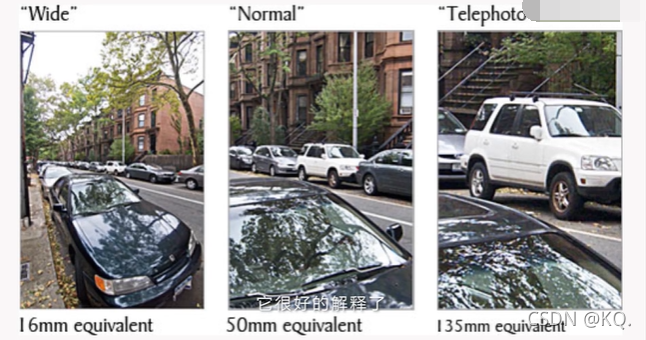

相机镜头上的数字以mm为单位,表示这支镜头能够看到多远的距离,焦距一定的称为定焦镜头,焦距可在一定范围内变化的称为变焦镜头。

- 50mm为标准,与人眼视角类似

- 广角镜头:焦距小于35mm,同时取景视场角度>65°,增加画面透视感,通过画面变形引起视觉上的冲击力

- 超广角镜头:焦距<20mm

- 鱼眼镜头:8-15mm

- 长焦镜头:类似望远镜,取景角度一般<25°,多用于体育摄影和野生摄影;用于拍摄细节特写,对于突出主题很有帮助

在其他条件相同的情况下,镜头的焦距越长,景深小

镜头的焦距短,景深大。

当然也会受到光圈数值的影响。

由于拍摄距离的变化,带来画面取景范围大小的变化,从而产生景别。

景别类型:(跟成年人身材相比)

①远景

②全景:(指刚好包括一个成人高度的景致)

③中景:(站姿:指膝盖以上的高度范围的景致;坐姿:腰部以上)

④近景:(人的胸部以上)

⑤特写:(包含人的肩部以上)

景别只是一个相对的概念。①与⑤通常叫做两极镜头,具有强烈心理暗示,注意不要滥用。

2.1.1 远景

- 具有较强的抒情性

- 注意:远取其势,大处着眼

- 注意地平线、水平线的处理,避免其分割画面

- 可以有意识的加前景

2.1.2 全景

- 客观展示被摄物体的全貌

- 交代主体与环境的关联

- 交代事物之间交互关系

2.1.3 中景

- 表现动作、姿态、手势

- 利于展现情节交流

- 更像日常的视野范围

- 尽量不要切割手势

2.1.4 近景

- 近取其神

- 近取其质

2.1.5 特写

- 突出细节的内涵与情感

- 具有强烈的主观性

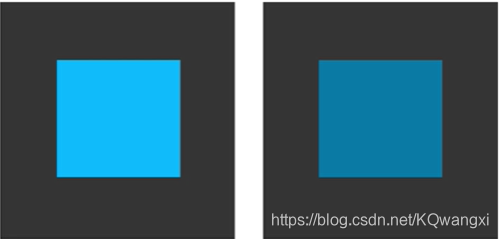

光线的作用:

- 影响画面的色彩呈现

- 渲染气氛

- 表现主题

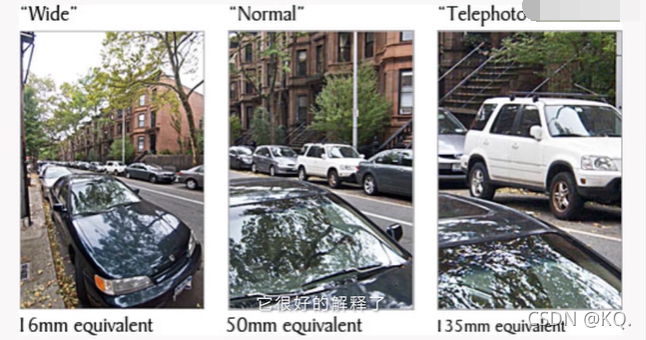

构图需要考虑受光面和阴影的比例关系:

- 顺光:被摄体收到均匀的照明,影调较为柔和,但处理不当就会使画面平淡。

- 逆光:光线从被摄体后面照亮物体,是物体产生明显的轮廓光。

不同的光源具有不同的色彩,白光往往具有趋向黄色的趋势。

- 窄光:偏后侧光

- 分割光:正左右

- 伦勃朗光:前测光+背光一侧脸部眼睛下会形成三角区域

- 宽光:正前方

- 蝴蝶光:前方45°往下,鼻子处易形成自然阴影

一. 依据光源属性

- 自然光:(1)室外自然光;(2)室内自然光

- 人工光

- 主光:“塑形光”,用来描绘被摄物体外貌和形态的主要光线

- 辅助光:“副光”,用来帮助主光造型,弥补主光在表现上的不足,平衡亮度的光线

- 轮廓光:“逆光”,是来自被摄体背后上方或侧后上方的一种光线

- 背景光:“环境光”,场景光

二.依据光线性质

- 直射光

- 散射光

特点:

- 时间短、变化快

- 整体光线柔和

- 受光区域与阴影部分反差大

- 色温低而暖色调明显

- 角度低,影子长,有更多投影创作机会

- 天空易有云彩

- 易出现丁达尔现象

- 适合拍剪影,轮廓照

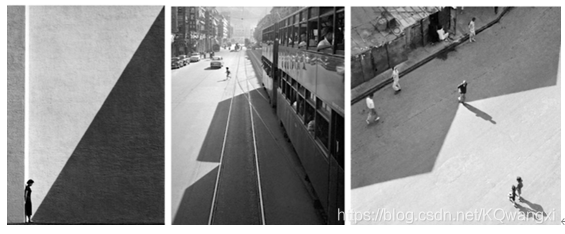

影子分类:

- 物体投影

- 水中倒影

- 光滑物体反光

- 镜面成像

影子对摄影而言主要是可以带来新的视觉选择。

- 时间长、光线稳定

- 表面影调丰富,色差正常

- 也叫顶光照明时刻

- 色温高、照度高、入射角度高

- 物体表面反差大

- 投影短

调整方法:

- 调整摄影角度

- 镜头加纱柔化

- 结合俯拍角度

光线投射方向与镜头光轴方向一致

顺光照明的特点:

- 立体性表现不好,背景无法简化,不能形成明确的受光面/阴影面/投影,不利于表现空间感、立体感、质感

- 但顺光照明利于客观还原被摄物体的图案和色彩

- 利于拍摄高调画面

- 要注意主摄的色彩搭配

- 可以试试采用俯拍用影子丰富画面色调

能形成明确的受光面/阴影面/投影,利于表现空间感、立体感、质感

- 在被摄体表面形成受光面、阴影面和投影

- 利于表现被摄体的立体感、质感

- 可以突出或弱化事物的局部

- 可以利用投影进行画面创作

- 勾勒物体轮廓,可作“轮廓光”“隔离光”

- 有利于表现空间感、层次感

- 运用被摄物体投影进行画面创作

- 有利于背景简化

3.10.1 逆光画面的拍摄

- 选择暗背景,好拍轮廓光

- 给阴影部分加辅助光,调整光比

- 注意时间地点的选择

- 避免逆光直接穿射镜头

天光照明利用天幕散射光是拍摄夜景画面的黄金时刻,变化快,时间短

- 注意被摄体自身的明暗色彩搭配

- 运用前景强化远近空间层次

- 利用纵深线条增强空间感

- 是拍摄水中倒影的好时机

- 光线氛围要与画面主题结合

- 尽量选择逆光、侧逆光、暗背景拍摄

- 雨雪适合拍摄高调画面

- 雨雪作为物象具有传“情”作用

- 建议多运用富有雨雪特征的前景景物

- 可以使用慢快门表现雨雪运动

- 注意保护摄影器材

- 光线柔和、影调细腻、层次丰富且反差小

- 物体清晰度降低、局部被隐没,可以简化背景

- 雾可以抒情写意

- 要注意选择暗景物配置在画面远近不同的层次

- 注意控制雾的浓度,时间地点的选择

- 选择逆光、侧逆光方向,结合丁达尔效应进行表现

- 运用各种人工烟雾技巧

摄影方法总结:

- 注意亮度平衡

- 注意色温平衡

- 多用顺光、斜侧光,利用光影变化进行创作

分类:①单向反射式反光板;②柔和反光式反光板

注意事项:

- 用反光板可以提亮被摄主体,降低环境光的影响,调整光比,控制反差

- 矫正画面暗部偏色

- 借光和移光

- 反光光效直观,模拟真实的光线效果,但注意位置不要过低,反射的主光不要成为脚光

- 注意不要使阴影杂乱

- 蝴蝶布

- 银色反光布

- 金色反光板:营造暖色调

- 黑色反光布:遮光板,调整吸色

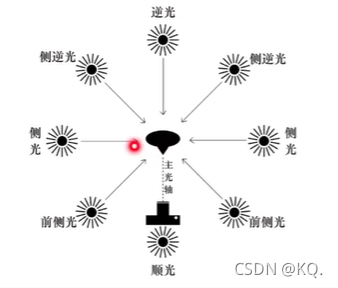

色彩三元素:

- 色别(色彩的名字:赤橙黄绿青蓝紫)

- 明度(色彩明亮深浅程度,黄绿高,紫红低)

- 饱和度(色彩的纯度,越接近光谱色纯度越高)

原色:指不能够再分别的色彩(这里需要区别:光的三原色——红绿蓝;绘画的三原色——红黄蓝;区别就是光的三原色等比例混合是白色;而绘画三原色混合是黑色)

补色:两种颜色混合得到白光

消色:指黑白灰

效果:①突出其他彩色物体;②利于形成色彩和谐

色相:是各种色彩的名称和相貌。

明度:色彩的明暗和深浅程度。明度高的色彩感觉轻。

饱和度:是指色彩的纯度,饱和度越高,色彩越艳丽,同时视觉占比更大,具有膨胀感

色相环:将不同色相依次排列成环状。环中相近的颜色我们称之为邻近色或和谐色;环中对立的颜色称为互补色或是对比色。

色彩对人心理的影响:

- 红色(热情)

- 蓝色(安静、理性)

- 黄色(光明、庄重、欢乐)

- 黑色、灰色、无彩色(沉静)

所以色彩给人的感觉分为:①明度影响膨胀感;②饱和度影响轻重;③冷暖色调影响基调

把一块黑铁从绝对0度开始加热,在不同温度会发出不同颜色的光,色温就是某一颜色对应的温度值,单位为卡尔文(K)

白平衡是对色温的调整。

- 固有色:被摄对象本身的颜色

- 光源色

- 环境色:被摄物体周围的颜色

- 技术条件:滤光片可以改变画面色调

- 后期调色

摄影画面的构成元素

- 主体

- 陪体

- 前景

- 背景

- 空白:没有实体意义的空间

(保证突出主体对象,使图片均衡稳定)

- 黄金分割构图:三等线(1/2开)

- 九宫式构图:增加两条横线(3/7开)

近暗远亮可以体现透视 - S型构图:适合拍摄本身具有蜿蜒特征的物体

需要俯拍

需要注意线条走向 - 对角线构图

- 对称式构图

适合表现安静、稳定、严肃、庄重的主题;

但容易使被摄对象显得呆板,缺少生气和变化。- ①中心对称:主体位于中轴线上

- ②左右堆成:多个主题,可以由中轴线均分

- ③宽泛对称:多个主题,且主体间可形成对比

- ④上下对称:多用于倒影

- 旅行摄影

- 善于观察寻找地方标志:例如街牌,霓虹灯,商贩,不同的风俗习惯穿衣打扮

- 用细节表达氛围

- 快门速度放慢可以给画面增添流动感

- 不同角度

- 不同采光

- 人物神态稍纵即逝,提高自己的洞察力和画面预知力

评价画面优劣的标准

- 有普遍性的主题:能够使观者能在短时间之内get到

- 画面形象表现力

- 有强烈的情感表达

- 画面形象简介,有突出的主体形象

- 具有形式美感(涉及摄影技法)

- 明暗对比

- 色彩对比:万绿丛中一点红

- 线条指引

- 框架性的前景

- 动静对比

- 运动对比(大对数在匀速,核心在变速)

突出主题也为突出支点,支点是画面中统帅全局、结构作用的事物。

作用:

- 解释主题

- 点名、深化主题

位于主体之前,更靠近镜头的物体。

- 前景使得原有的二维创作可以结合透视关系表现更好的空间感。

- 可以与主题、背景形成联系或对比。

- 填补画面中过多的空白。

- 遮挡后景中杂乱、多余的景物。

- 交代主观视点,用于拍摄主观镜头。

5.3.1 框架性前景

- 增强画面的图案美

- 突出后景的主体

- 遮挡后景中杂乱、多余的景物

处于主体背后,起渲染作用

- 尽量避免不良重叠,背景需要有助于表现主题

- 若对主题表现没有作用的背景都应该简化、弱化

- 背景明暗、色彩方面要和主体有对比

指画面中色调相近、影调单一、缺乏实体意义的部分。

“画留三分空,生气随之发”

“无画处皆为妙境”

处理方式:

- 主体的正前方需要留出空白

- 注意比例(<9:1)

引导观影者的视线

①水平线条:平静和稳定,缓和情绪;低的地平线给人广阔感,高的地平线给人亲近感

②斜线:不稳定性能够使画面具有活力,可以用来表现力量

- 1)垂直线条:表示高度和力量,增加画面的威严感和崇高感

- 2)曲线线条:表示高压和优美

- 3)汇聚的线条则能表现深度和空间,隐含的形状可以强化构图

光影:引导视线和情绪

留白:烘托气氛,大面积的留白呈现出空深的意境,小面积的留白可以使空间透

框景:规范视觉的作用,窗子,门。镜子,拱形物,树木树枝这类可能与拍摄物明暗反差较大的物体都是非常好的可以用作设置框景的选择

角度对画面的造型结果、画面的表现力、画面的侧重点、展现不同视点效果会有影响。

- 体现本质特征

- 体现严肃庄重的风格

- 拍摄人时,重在表现人的神态、人体对称结构和人的正面动作

- 体现轮廓特征

- 可以交代动作的方向感、事物之间的情节交流、事物之间的方位关系

- 是拍摄人像的经典角度(四分之三人面像,鼻子尖不超过外脸轮廓线),因为更易矫正面部轮廓缺陷

- 有利于表现空间感和立体感

- 更能表现动势与动感(因为斜侧面相较于正面侧面是一个过渡态)

- 比较含蓄,能留下较大的想象空间(借实写意)

- 更具参与感和伴随感

- 具备悬念

- 更注重姿态轮廓的提炼

- 客观、自然、真实

- 拍摄人时指模特与摄影机视线相平

- 注意背景的简化

- 避免地平线与水平线无限制分割画面

- 近距离拍摄高大物体

- 具有强烈的主观色彩

- 夸张跳跃动作的幅度

- 可以简化背景

- 会夸张前景缩小背景

- 可以建立上下画面的联系

- 体现仰视视点的效果

- 拍摄大场面(高瞻远瞩)

- 有利于表现纵向延生的线条

- 压缩前景

- 简化画面带来更好的视觉效果

- 会觉得新颖,因为此角度一般不可见

- 表现图案美

- 画立体为平面,简化构图

数码相机根据画幅的不同大致可以分为:

- 135相机:俗称单反相机(重要的是内部的反光镜会把光路分为两个,取景时斜四十五度向上进入五棱镜,投向取景框,拍摄时向下通过折射在机器后部的感光元件上成像)

- 120相机

- 大画幅相机

全画幅是针对胶片时代的标准胶片135的尺寸而言的

APS数码相机俗称半画幅

微单相较于单反去掉了反光镜和棱镜,而成像质量取决于感觉元件,所以微单也是很不错的。

光圈直接控制进光量,通常用f表示,f值越小光圈越大。

镜头的焦距指从镜头的光学中心点到胶片平面所形成的清晰影像之间的距离。

- 标准镜头:50mm,是因为这个视觉类似人眼,视觉范围在45°左右;缺点是无法展现大场景。

- 变焦距镜头:eg:24-70mm

- 广角镜头:16-35mm,拍摄群体像与风景

- 长焦镜头:70-200mm

- 远望镜头:100-400mm

- 微距镜头

- 肖像镜头:85-135mm

- 鱼眼镜头:是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头,16mm或焦距更短的镜头通常即可认为是鱼眼镜头

- 移轴镜头:拍摄建筑物可以达到上下一般大,原理是镜头前端有移轴可移动

IS标志镜头防抖

- JPG格式:有损压缩格式(只记录显示器和肉眼可见的光学信息)

- RAW格式:无损压缩格式(所有光学信号)

Adobe RGB的色彩空间与photoshop对应,而SRGB要小一点。

HDR模式:将两张曝光不同的照片合成一张,避免画面反差较大时出现的细节不足问题。

白增黑减

wb+波动拨盘:可以改变白平衡

曝光补偿:EV:一般默认是0,调整滑块可以调整画面的明暗

Tv指速度优先

Av指光圈优先(室外拍摄人像)

M:全手动模式

起源于胶片相机时代,数值在当时表示胶片对于光线强弱的化学反应速率;如今表示光学元件对于光线的感光敏锐程度

Iso<100 低感光度

100<Iso<200 中感光度

Iso>400 高感光度

ISO一般设置范围:100-400(感光度越低,拍摄出的画面清晰度越高)

光圈不变的情况下,感光度的设置可以控制快门速度,eg:

较暗环境下,光线不足,快门速度往往过低会导致画面模糊,这时候可以提高感光度或者快门速度就可以获得清晰的照片,但会影响画面质量(画面噪点增加,画面细节如锐度、色彩都会受到影响,原因是因为手持相机造成的手抖)

所以理想状态下应该追求:三脚架+较低感光度

白色物体对于光线的反射率为70%

黑色物体对于光线的反射率为4%

人体皮肤对于光线的反射率为20%

对于还原画面中哪一部分为18%灰色影调,就涉及到了四种测光模式的选择

①拍摄对象亮度反差不是很大——平均测光的曝光模式(eg.家庭合影,风景照)

②中央重点测光模式(在中央距离30%左右进行测光,同时兼顾画面边缘,最终进行平均加权)

③点测光(在中央距离1~3%极小范围进行测光)——可以用于逆光人影

④多重测光模式——把影像分为49个区域,并对每一个区域进行测光,使拍摄影像获得均衡的曝光。

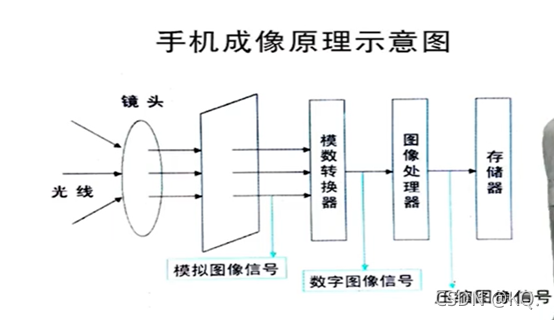

- 手机摄影与相机摄影最大的区别在于镜头感光元件面积的大小,手机上的传感器接收光信号代替了原有拍照模式的胶片,但这是电信号,再由模数转换器变为0/1

- 手机镜头多为定焦镜头(类似焦距在35mm的广角镜头)+数码变焦(相当于在原图片中进行放大截取,非常影像画质);而相机则是光学变焦,利用凸透镜位置的移动改变成像大小,所以不影响画质。

- 而数码相机由于感光元器件小,所以很难表现小景深效果

- 白色卫生纸当作反光板

- 手机后期软件:①谷歌开发的snapseed;②模拟胶片效果的vsco

- 有意识的为照片定主题,使每一次摄像源于思考

按照形状分为:

- 圆形滤镜

- UV镜:减少紫外线,保护内镜组

- CPL镜(偏振镜):可以消除非金属表面的反光

- ND镜(中灰密度镜、减光镜):过滤光线,ND2~ND400,数字越大档位越高。还可以保护cmos避免被灼伤。

- 方形滤镜

- GND镜(渐变镜):适用于光比大的场景,例如日出日落场景,太阳与地面的曝光差值大,可以使用GND压暗光线以得到较一致的曝光值————这一效果可以通过数码滤镜HDR实现

按照形状分为:

- 圆形滤镜

- UV镜:减少紫外线,保护内镜组

- CPL镜(偏振镜):可以消除非金属表面的反光

- ND镜(中灰密度镜、减光镜):过滤光线,ND2~ND400,数字越大档位越高。还可以保护cmos避免被灼伤。

- 方形滤镜

- GND镜(渐变镜):适用于光比大的场景,例如日出日落场景,太阳与地面的曝光差值大,可以使用GND压暗光线以得到较一致的曝光值————这一效果可以通过数码滤镜HDR实现

关键词:近大远小

常用短焦距镜头

- 清晰度:近清晰远模糊

- 影调:近深远浅

- 色彩:近浓远淡

- 反差:近大远小

注意利用空气介质(例如丁达尔效应),尽量逆光、侧逆光;利用前后景物影调、色调对比;利用景深控制空间关系。

- 选择斜侧角度拍摄

- 使用测光、斜侧光

- 主体与背景影调、色调的对比

- 短焦距镜头、近距离拍摄

质感是由光线表现的:受光面、背光面、阴影

- 粗糙表面物体质感表现:侧光+斜侧光照明

- 光滑表面物体质感表现:柔和的散射光照明+保留物体表面的高光

- 透明物体质感表现:逆光、侧逆光照明;面向镜头一面给予柔和的辅助光;表现透明物体后面事物

- 线条可以表情达意

- 线条具有韵律和节奏

- 线条可以引导视线、突出主体

- 拍摄角度、焦距、影调、色调对比、宏观微观视角、光线条件直接影响形状

- 可以利用形状相似性做文章

- 按照亮度划分:高调、低调、中间调

- 按照反差划分:硬调、柔调

高调画面:以大面积的浅色调与小面积的深色调相对比形成的画面影调,深的和暗的部分是画面的中心和重点。

低调画面:以大面积的深色调与小面积的浅色调相对比形成的画面影调,浅的和亮的部分是画面的中心和重点。

中间调画面:明暗反差正常、影调层次丰富、画面当中包含了由白到黑、由明到暗的各种层次影调的画面。

影调画面:明暗反差很大,对比强烈,影调层次不够丰富、主要只保留黑白两级影调而舍去中间影调层次的画面。

柔调画面:明暗反差较弱,对比较弱,较多中间影调层次、画面当中缺少强烈的明暗对比的画面。

拍摄要点:①充足的光线

②线条构成

③准备偏振镜:由两片镜片组成,可以更好还原天空的蓝色和油菜花田的黄色

拍摄方法——接片:

接片可以选择竖画幅或者横画幅,竖画幅接片在后期裁剪的余地更大。

接片拍摄注意:

- 相邻两张要有1/3~1/4的重叠部分

- 每张照片的基准线一致

接片效果:

- S代表快门速度;快门速度低匹配速度低的物品

- F指调焦,A一般表示自动

- AF:自动调焦

- AF-S:单次调焦(在相机中体现为:半按快门执行一次对焦)

- AF-C:连续自动调焦(在相机中体现为:半按快门开始连续对焦)

- MF:手动调焦

- 罗伯特·杜瓦诺:创作喜欢抓取日常生活中幽默风趣的瞬间