剪纸艺术焕发光彩

剪纸,又名“窗花”或“刻纸”,是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻出花纹,制作成具有镂空效果的造型艺术,这一具有深厚历史底蕴的民间艺术,犹如一颗璀璨明珠,在传承人的巧手下焕发出新的光彩。昆都仑区剪纸非物质文化遗产代表性项目传承人张瑞瑶自幼喜爱剪纸,高中时中央美院老师的鼓励让她坚定了从事剪纸的决心。起初她模仿他人的图案进行创作,后来逐渐领悟到剪纸“有图必有意,有意必吉祥”的深刻内涵。2019年,张瑞瑶通过网络直播平台结识贾培智老师,并跟随其系统学习,专业水平与剪纸作品质量大幅提升。

张瑞瑶热情地介绍,过去,剪纸图案和题材多局限于传统的花鸟鱼虫、神话传说。现今,为吸引更多年轻人的关注和喜爱,积极融入现代元素,如将时尚潮流巧妙地融入作品中。她边说边展示了一幅以蛇元素为主题的剪纸作品,线条流畅,构图新颖,令人赞叹不已。“这幅作品中,佛手、石榴、桃子,分别代表着福寿、长寿、多福。蛇盘兔,辈辈富,象征财富和幸福。白菜谐音‘百财’,代表着财富。整个图案‘兔纳百财’‘吐纳百财’,寓意着接纳和带来各种财富。每次分享这些寓意时,内心收获的满足感无与伦比。”

不仅如此,张瑞瑶充分借助互联网优势,通过社交媒体分享剪纸技巧和创作过程,方便各地爱好者能随时学习和交流。此外,还将剪纸用于商品包装、伴手礼、非遗文创等领域,走进小学校园传承延续。

葫芦烙画传承吉祥

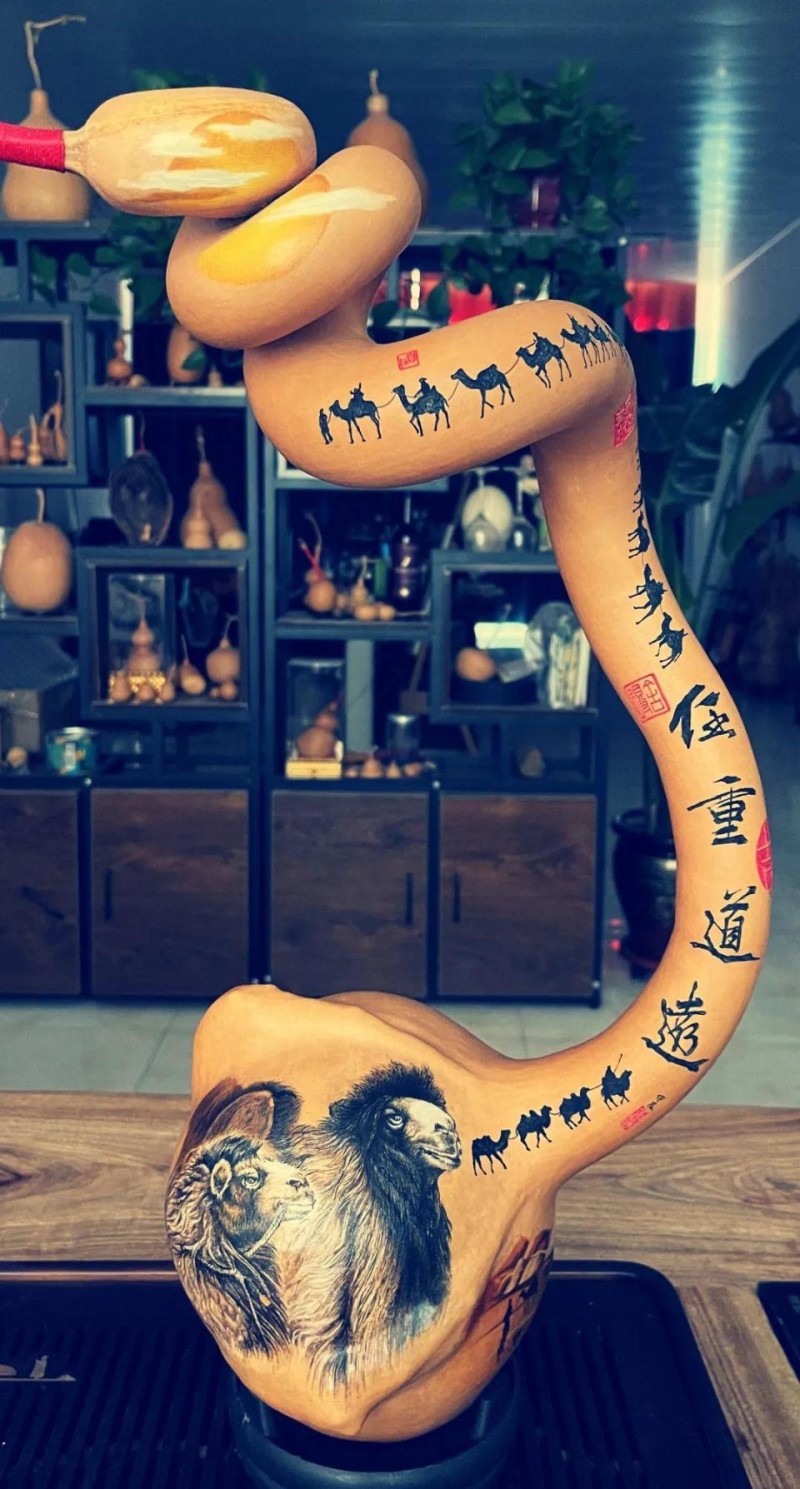

烙画,作为一种独特的艺术形式,亦称烙花、烫画、火笔画。它利用碳化原理,通过控温技巧,以烙为主套彩为辅,在葫芦、木板、宣纸、丝绢等材料上勾画烘烫,描绘精美的画卷,形成独特风格。

包头市非物质文化遗产代表性传承人——葫芦烙画传承人杨炳学介绍,葫芦寓意美好,象征福禄和多子多福。创作葫芦烙画,先选好烙画素材和葫芦,以老画、名画等为临摹对象,一般采用一年以上皮质较好的葫芦进行烙绘。葫芦经过一年的风干、日晒,颜色纯正水分干透,才能更好地体现葫芦文化底蕴。在葫芦上烙画要有美术功底,用电烙勾线笔低温勾出已经画好的铅笔稿,再用橡皮擦掉铅笔痕迹,然后用电烙晕染笔低温多遍匀速渲染,直到作品完成,在晕染的过程中不能急于求成,层层加深出来的烙画图案颜色更加饱满,层次也更加分明。此外,好的落款能烘托作品灵魂,完成后封层以便长久保存。

过去使用的烙铁如今已衍变成烙画机,20多个可更换的笔头为创作者提供了更多可能。然而,在创作过程中,必须把控好烙画机的温度和手的力度。“温度过高,葫芦易碳化;温度过低,则无法上色。需根据所绘内容逐渐调节温度。在技法上,它融合了中国画与西方油画的技巧,如国画中的勾、勒、点、擦、染等。”杨炳学说。

如今,人们的需求日益多样,有的偏爱彩色,有的钟情立体。要在守住传统技法的基础上进行创新,将套彩、刺刻等多种工艺集合于一个葫芦之上,使其兼具鲜艳的颜色和立体的效果。

杨炳学为考察烙画背后的历史文化,曾赴内蒙古草原牧区了解烙马用印来源,“古代用烧红的模具在战马屁股上烙下不同姓氏等标记,通过这种方式来表明战马的归属,我认为其与烙画有原始关系。”

杨炳学深知非物质文化遗产是人类宝贵的精神财富,多年来,她致力于烙刻技艺的传承,培养学员,积极参与各类宣传活动。自2014年学校开设校本烙画工作室以来,已培养600多名学生。她还走进昆区文化馆授课,同时借助抖音、快手等短视频平台发布教学内容及作品,吸引了众多外地人士慕名前来学习。

旗袍展现东方风韵

旗袍制作技艺作为中国传统服饰文化的杰出代表,充分展现了东方女性的优雅与韵味。第七批市级非物质文化遗产代表性项目“传统中式服装制作技艺(旗袍制作)”项目昆区伊水莲制衣店第三代传承人赵丽丽透露,在面料选取上,采用传统的宋锦、真丝面料,其柔软光滑,色彩鲜艳持久,使旗袍在保持美观的同时更加舒适实用。再加上手工刺绣,虽工艺复杂,耗时颇长,但使旗袍具有极高的收藏价值。

赵丽丽自幼受姥姥和母亲熏陶,学习中式服装裁剪,成年后赴上海、苏州等地学习绣花、刺绣及现代制衣技术,积累了丰富经验。

在设计方面,赵丽丽巧妙地将现代时尚元素与传统旗袍款式相结合,推出了一系列适合不同场合穿着的旗袍,如日常休闲款、商务正装款、晚宴礼服款等。同时,注重细节和个性化定制,满足消费者对独特性的追求。

一件手工旗袍依客户要求制作时间为两周到几个月,远超机器制作。“传统手工制作在针脚细密度、裁剪合身度上要求更高,上身效果更佳,这是机器难以替代的。”赵丽丽说。

据了解,自去年在阿南社区设立非遗工坊,赵丽丽已成功培养8人制作旗袍和汉服。她们不仅学会了技能、传承了文化,还为家庭增加了经济收入,同时提升了自我,变得更加自信。今年,赵丽丽计划再次走进社区授课。

不仅如此,昆区文化馆也在加强对非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、宣传。昆区文化馆馆长王敏介绍,文化馆将中华优秀传统文化与青少年美育教育有机融合,充分发挥基层公共文化服务阵地对未成年人的教育作用,广泛开展丰富多彩、形式多样的非遗传习系列活动。定期组织青少年走进非遗展示厅,感受中华优秀传统文化的魅力。因地制宜开设掐丝珐琅、竹编、拓印、面塑等假期非遗小课堂,同时实施“互联网+”,通过数字文化馆开设线上慕课教学。使青少年增强文化自信,深入了解非遗的文化内涵和价值,让非遗在新时代焕发出新的光彩。