手机对于我们而言

已经不再是简单的通讯工具

公交车、地铁、火车上……

随处可见“低头族”

工作、休闲和日常生活

都离不开手机

(网络配图)

一天下来

眼睛多多少少都会有点不舒服

眼干眼涩、眼睛酸胀、疲劳不堪

甚至看东西都模糊不清……

现在市面上的智能手机

都带有一个“护眼模式”

开启后

手机屏幕颜色确实会发生变化

但是开启“护眼模式”真的能护眼吗?

“护眼模式”的原理是什么?

“护眼模式”其实就是让显示屏自动过滤一部分蓝光,让整个屏幕变得柔和、不刺眼。

(网络配图)

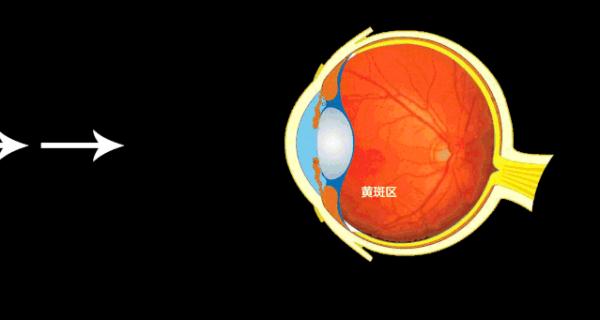

手机屏幕显白色,是通过蓝光LED加黄色荧光粉激发出来的。

蓝光是可见光,波长在400~500纳米之间,普遍存在于人们日常生活中,LED灯、白炽灯、液晶电视显示器、电脑手机屏幕都会释放蓝光。

蓝光虽然不刺眼,但它波长短、能量高,可以穿透眼睛的晶状体到达视网膜,损伤视网膜色素上皮细胞,加速黄斑区细胞的氧化,产生有害自由基,伤害我们的眼睛。

一般电子屏幕发出的白光是由红、绿、蓝三种光共同组成的,“护眼模式”就是用软件算法减少蓝光,使RGB色调中的红、绿光突出,从而增加黄色调,使手机屏幕变“黄”,形成较柔和的黄光屏幕模式。

“护眼模式”真的护眼吗?

现在市面上智能手机的“护眼模式”一般有三种:降低屏幕亮度、深色模式(黑屏幕)、调节屏幕色温(黄屏幕)。

左右滑动查看图片

(网络配图)

不过,不要因此就对“护眼模式”给予太多厚望,它只是能增加你看屏幕时眼睛的舒适度而已。

1

蓝光损伤不能完全消除

无论是哪种“护眼模式”,都只能一定程度上减少对视网膜有伤害的蓝光,但做不到完全消除,蓝光损伤还是存在的。

2

近距离看手机的危害更大

眼睛疲劳的元凶是长时间近距离用眼,即使你开启了“护眼模式”,但仍旧一直盯着近距离的东西看,睫状肌会一直处于紧张状态,时间长了照样会视觉疲劳、视力模糊、头晕甚至近视。

3

屏幕变暗反而更费眼

开启“护眼模式”后,红光和绿光多了,会导致屏幕变黄、变暗,甚至失真。在白天户外高强度光照环境下,为了看清楚屏幕,瞳孔会放大,反而更费眼。

(网络配图)

所以

“护眼模式”下也不能长时间盯着手机

想要保护眼睛

还得从根源上改变用眼习惯!

正确的护眼方法

1

严格控制用眼时间

坚持“20-20-20”护眼原则,即:每使用电脑20分钟,向20英尺(6米左右)远处,看至少20秒。

要是工作太忙无法频繁休息,建议尽量保证用眼45分钟后,休息5分钟。

现在手机这么方便,给自己设置一个休息眼睛的小闹钟不香吗?

2

注意用眼距离

玩手机时,眼睛与手机之间的距离应在30厘米左右,字体大小、光线强弱适宜。

办公时,眼睛和电脑屏幕最好距离50厘米,电脑的中心点在眼睛下方15厘米左右,屏幕略向上倾斜,屏幕亮度适当调低,可以在一定程度上让眼睛更舒服。

3

多眨眼

眨眼可以促进泪液分泌,使泪液均匀覆盖到角膜和结膜表面,缓解眼部干燥。长期在电脑前工作的人,可以有意识地每隔10~15秒眨一次眼。

不要随意使用眼药水,干眼症患者应该在医生指导下,使用无防腐剂的人工泪液来缓解眼睛干涩症状。

眼睛是心灵的窗户

不如放下手机

多参加户外体育运动

让眼睛休息一下吧!

综合自北京科学中心、健康时报